Louvre : Les Choses — I

Feb. 6th, 2024 10:17 amВ Лувре была выставка Les Choses, на которую я ходил несколько раз, настолько она сумасшедшая. Наверное больше половины экспонатов (а в моей выборке так и вообще практически все) — современное искусство, которому место скорее в Помпиду, чем в Лувре. Но общая тема есть (отношение в искусстве к неживому), она тоже была очень хорошо раскрыта, но явно не у меня — у меня как обычно набор понравившихся мне картинок, без общей нити повествования.

Joel Peter Witkin, «Harvest, Philadelphia», 1983 (Арчимбольдо там тоже был). Это фотография, лицо — восковая маска из местной коллекции странных медицинских предметов (bizarreries médicales). Отличная связь между нашей жизнью и посмертным разложением, переходом материи в землю, в растительный мир.

Слева мой любимый Жан-Антуан Гудон, скульптура дрозда. Справа — тот же дрозд в натюрморте Жана-Батиста Удри (в музее почему-то написали «воробей» — но на этом уровне даже я птичек различаю, это явно не воробей). Уж на что реалистичен дрозд на картине, но мраморная версия впечатляет ещё сильнее. Там (боюсь, что не на фотографии) чётко видна разница текстуры перьев и пуха, он реально «как настоящий».

Продолжая тему птичек, Ron Mueck, «Натюрморт», 2009. Обратите внимание на масштаб :-) Кураторы обращают ещё и на год — птичий грипп, мёртвые курицы на всех экранах.

Один из многочисленных этюдов Жерико для «Плота „Медузы“», 1818-1819. Он ходил по моргам, выкупал у них куски трупов (при всём моём уважении к умершим, никаких других слов не находится), раскладывал их натюрмортом и рисовал, рисовал, рисовал.

Для любителей котиков, его же «Мёртвый кот», 1820. Пишут, что Жерико во-первых никак не приукрашивает смерть. Смерть в его картине — это не метафора, это не повод для размышления, это буквально прекращение жизни. Во-вторых, сама картина без каких бы то ни было деталей, позволивших бы зрителю отвести глаза, отвлечься от изображённой смерти.

Развивая же тему конечностей, Robert Gober, Без названия, 1991. Пишут про связь с разрушением тела, которое в начале 1990-х очень сильно ощущалось на фоне эпидемии СПИДа. И в этом контексте легко додумывается смысл для свечки, которая постепенно сгорит сама, но потом сожжёт и всего тебя. Тут нельзя не вспомнить центральный зал первой выставки музея Пино (эта работа, кстати, тоже из коллекции Пино). А меня поразил список материалов: пчелиный воск, одежда, дерево, человеческие кожа и волосы — что-то мне подсказывает, что не во всех странах получится выставлять эту работу.

В Европе сейчас, кстати, идут достаточно активные дебаты о месте человеческих останков в музеях. Я уже писал про череп Декарта, но это даже не самый ужасный пример. Есть куча каких-то артефактов от колониальных выставок, когда людей выставляли напоказ как животных — ну так и после их смерти логично казалось сделать чучело и выставить в музее. Сейчас, когда мы не только осознали, что «негры тоже люди», но и знаем, как зовут тех людей, чьи чучела стоят в наших музеях, мы знаем их ныне живущих потомков — становится понятным желание передать тело родственникам для захоронения. Насколько имеет смысл применять ту же логику к египетским мумиям? Если да, то может и к костям неандертальцев? А если нет, то где проводить границу? Мне очень нравится, что эта тема обсуждается.

Сурбаран, «Agnus Dei», 1635-1640. Очевидная отсылка к жертвенному агнцу и христианству. И при этом не менее очевидная визуальная отсылка к натюрморту на кухне.

Курбе, «Форель», 1873 и «Три форели на реке Лу», 1872. Кураторы пишут, что это не только искусный натюрморт, но одновременно и автопортрет, и историческое полотно. Но для этого нужно знать контекст: 1870 год, поражение Франции во франко-прусской войне, Парижская Коммуна, Курбе принимает в ней активное участие (именно он руководил сносом Вандомской колонны). Падение Коммуны само по себе было для него травматично, но к тому же Курбе сначала сажают в тюрьму, а потом приговаривают к огромному штрафу-компенсации на восстановление колонны, после чего он уезжает в Швейцарию. Вот в этом контексте написаны эти картины. На левой — ещё живая, но вытащенная из воды, задыхающаяся, умирающая рыба. Про правую кураторы пишут меньше, но после этой истории сложно не увидеть в этих рыбах казнь коммунаров.

Чуть дальше была отсылка к другой картине Курбе, «Натюрморт с яблоками», написанной в той самой тюрьме. Это Glenn Brown, «Burlesque», 2008. Он с одной стороны остаётся чуть ли не фотореалистическим художником, а с другой — реальность, которую он воссоздаёт явно «обработана в Фотошопе».

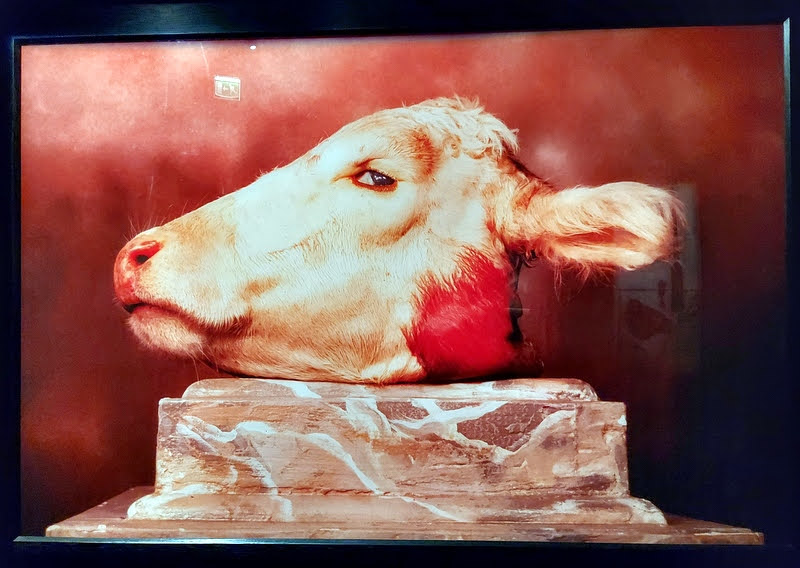

Andres Serrano, «Голова коровы (ранние работы)», 1984. Невозможно оторваться от этого взгляда! В табличке для детей пишут, что это период коровьего бешенства, про ответственность и про экологию. Но и без этого — после огромного количества «приличных» натюрмортов с головами коров и баранов (в этом же зале с аналогичными картинами были Гойя, Бюффе и Пикассо), этот натюрморт не мёртвый, корова реально смотрит на тебя. Очень хочется сказать «с осуждением», но я не люблю приписывать животным человеческие чувства :-)

Так, картинок оказалось много, пора останавливаться, потом сделаю вторую часть.

Joel Peter Witkin, «Harvest, Philadelphia», 1983 (Арчимбольдо там тоже был). Это фотография, лицо — восковая маска из местной коллекции странных медицинских предметов (bizarreries médicales). Отличная связь между нашей жизнью и посмертным разложением, переходом материи в землю, в растительный мир.

Слева мой любимый Жан-Антуан Гудон, скульптура дрозда. Справа — тот же дрозд в натюрморте Жана-Батиста Удри (в музее почему-то написали «воробей» — но на этом уровне даже я птичек различаю, это явно не воробей). Уж на что реалистичен дрозд на картине, но мраморная версия впечатляет ещё сильнее. Там (боюсь, что не на фотографии) чётко видна разница текстуры перьев и пуха, он реально «как настоящий».

Продолжая тему птичек, Ron Mueck, «Натюрморт», 2009. Обратите внимание на масштаб :-) Кураторы обращают ещё и на год — птичий грипп, мёртвые курицы на всех экранах.

Один из многочисленных этюдов Жерико для «Плота „Медузы“», 1818-1819. Он ходил по моргам, выкупал у них куски трупов (при всём моём уважении к умершим, никаких других слов не находится), раскладывал их натюрмортом и рисовал, рисовал, рисовал.

Для любителей котиков, его же «Мёртвый кот», 1820. Пишут, что Жерико во-первых никак не приукрашивает смерть. Смерть в его картине — это не метафора, это не повод для размышления, это буквально прекращение жизни. Во-вторых, сама картина без каких бы то ни было деталей, позволивших бы зрителю отвести глаза, отвлечься от изображённой смерти.

Развивая же тему конечностей, Robert Gober, Без названия, 1991. Пишут про связь с разрушением тела, которое в начале 1990-х очень сильно ощущалось на фоне эпидемии СПИДа. И в этом контексте легко додумывается смысл для свечки, которая постепенно сгорит сама, но потом сожжёт и всего тебя. Тут нельзя не вспомнить центральный зал первой выставки музея Пино (эта работа, кстати, тоже из коллекции Пино). А меня поразил список материалов: пчелиный воск, одежда, дерево, человеческие кожа и волосы — что-то мне подсказывает, что не во всех странах получится выставлять эту работу.

В Европе сейчас, кстати, идут достаточно активные дебаты о месте человеческих останков в музеях. Я уже писал про череп Декарта, но это даже не самый ужасный пример. Есть куча каких-то артефактов от колониальных выставок, когда людей выставляли напоказ как животных — ну так и после их смерти логично казалось сделать чучело и выставить в музее. Сейчас, когда мы не только осознали, что «негры тоже люди», но и знаем, как зовут тех людей, чьи чучела стоят в наших музеях, мы знаем их ныне живущих потомков — становится понятным желание передать тело родственникам для захоронения. Насколько имеет смысл применять ту же логику к египетским мумиям? Если да, то может и к костям неандертальцев? А если нет, то где проводить границу? Мне очень нравится, что эта тема обсуждается.

Сурбаран, «Agnus Dei», 1635-1640. Очевидная отсылка к жертвенному агнцу и христианству. И при этом не менее очевидная визуальная отсылка к натюрморту на кухне.

Курбе, «Форель», 1873 и «Три форели на реке Лу», 1872. Кураторы пишут, что это не только искусный натюрморт, но одновременно и автопортрет, и историческое полотно. Но для этого нужно знать контекст: 1870 год, поражение Франции во франко-прусской войне, Парижская Коммуна, Курбе принимает в ней активное участие (именно он руководил сносом Вандомской колонны). Падение Коммуны само по себе было для него травматично, но к тому же Курбе сначала сажают в тюрьму, а потом приговаривают к огромному штрафу-компенсации на восстановление колонны, после чего он уезжает в Швейцарию. Вот в этом контексте написаны эти картины. На левой — ещё живая, но вытащенная из воды, задыхающаяся, умирающая рыба. Про правую кураторы пишут меньше, но после этой истории сложно не увидеть в этих рыбах казнь коммунаров.

Чуть дальше была отсылка к другой картине Курбе, «Натюрморт с яблоками», написанной в той самой тюрьме. Это Glenn Brown, «Burlesque», 2008. Он с одной стороны остаётся чуть ли не фотореалистическим художником, а с другой — реальность, которую он воссоздаёт явно «обработана в Фотошопе».

Andres Serrano, «Голова коровы (ранние работы)», 1984. Невозможно оторваться от этого взгляда! В табличке для детей пишут, что это период коровьего бешенства, про ответственность и про экологию. Но и без этого — после огромного количества «приличных» натюрмортов с головами коров и баранов (в этом же зале с аналогичными картинами были Гойя, Бюффе и Пикассо), этот натюрморт не мёртвый, корова реально смотрит на тебя. Очень хочется сказать «с осуждением», но я не люблю приписывать животным человеческие чувства :-)

Так, картинок оказалось много, пора останавливаться, потом сделаю вторую часть.