Entry tags:

Grande galerie №8

Слева: наткнулся на фотографию безо всякого объяснения, просто для оформления журнала: скульптура «медведь-дантист». На сайте Лувра её упоминают, но тоже без подробностей. В настоящее время не выставляется, это единственное произведение автора в коллекции музея.

Справа: просто сувенир Людовика XIV с портретом короля. 10 крупных бриллиантов, 40 мелких. Производили чуть ли не на конвейере, потому как в итоге успели сделать несколько сотен таких предметов — на подарки иностранным послам, собственным генералам и просто преданным слугам монархии. Впечатляет в первую очередь масштаб сувенирной индустрии. По нынешним ценам — одну такую бранзулетку продали в 2009 году за 481 000 €.

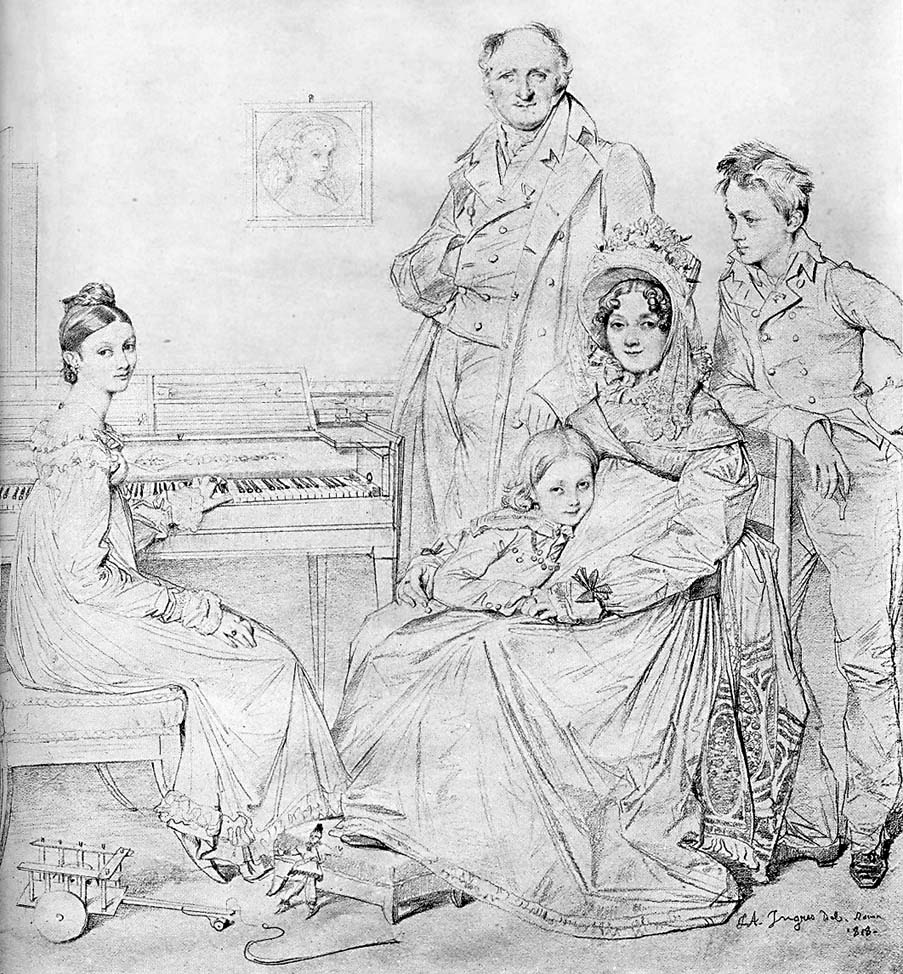

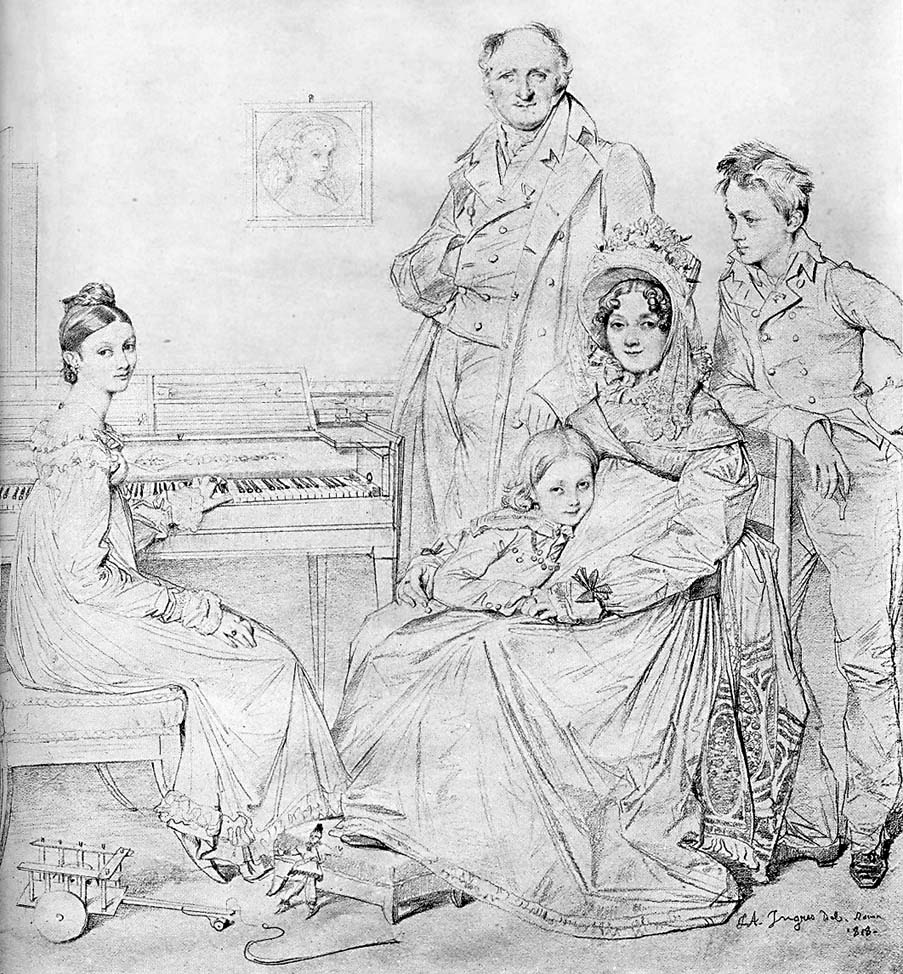

Статья про современное влияние Энгра, приводят пример оммажа одной художницы:

Слева — рисунок Энгра, справа — современный оммаж. Заметьте, как верно художница передала неверную передачу Энгром клавиш фортепиано. Это как художники, рисующие кубик Рубика, просто потому что это красиво, не понимая, как тот устроен? Или это я не в курсе какой-то альтернативной раскладки для клавиатуры, где чёрные клавиши группируются не 3-2-3, а всё время по 3?

Недавно в ЖЖ мы с![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) morfizm разговаривали об актуализации пользы от предметов искусства. Другими словами: как сравнивать пользу от искусства сейчас (люди видят его и вдохновляются на будущие творения) с пользой от искусства потом (сохранив предмет 10000 лет, мы сможем передать его будущим поколениям, в том числе позволив исследовать его более точно). Ответ необходим в частности для принятия решения о режиме хранения искусства: нужно ли его максимально законсервировать для будущего — или наоборот, выставлять максимально возможно, пусть и рискуя его сохранностью?

morfizm разговаривали об актуализации пользы от предметов искусства. Другими словами: как сравнивать пользу от искусства сейчас (люди видят его и вдохновляются на будущие творения) с пользой от искусства потом (сохранив предмет 10000 лет, мы сможем передать его будущим поколениям, в том числе позволив исследовать его более точно). Ответ необходим в частности для принятия решения о режиме хранения искусства: нужно ли его максимально законсервировать для будущего — или наоборот, выставлять максимально возможно, пусть и рискуя его сохранностью?

В журнале статья про раздел Лувра, занимающийся медными гравюрами. Работники департамента с гордостью говорят, что они — единственный отдел Лувра, выпускающий сейчас какие-то произведения искусства. Они делают оттиски от хранящихся в их коллекции медных пластин. При этом да, пишут, пластины в процессе потихонечку стираются. Но аргументация у них примерно такая же, как была у меня: а зачем ещё искусство нужно, если не для того, чтобы жить здесь и сейчас? При этом я понимаю и обратную точку зрения: зачем ещё хранилища / музеи нужны, если не для того, чтобы сохранить для будущего? То есть, это не «окончательный аргумент в споре», а просто ещё один союзник в разговоре, в чём именно состоит роль Лувра.

Справа: просто сувенир Людовика XIV с портретом короля. 10 крупных бриллиантов, 40 мелких. Производили чуть ли не на конвейере, потому как в итоге успели сделать несколько сотен таких предметов — на подарки иностранным послам, собственным генералам и просто преданным слугам монархии. Впечатляет в первую очередь масштаб сувенирной индустрии. По нынешним ценам — одну такую бранзулетку продали в 2009 году за 481 000 €.

Статья про современное влияние Энгра, приводят пример оммажа одной художницы:

Слева — рисунок Энгра, справа — современный оммаж. Заметьте, как верно художница передала неверную передачу Энгром клавиш фортепиано. Это как художники, рисующие кубик Рубика, просто потому что это красиво, не понимая, как тот устроен? Или это я не в курсе какой-то альтернативной раскладки для клавиатуры, где чёрные клавиши группируются не 3-2-3, а всё время по 3?

Недавно в ЖЖ мы с

В журнале статья про раздел Лувра, занимающийся медными гравюрами. Работники департамента с гордостью говорят, что они — единственный отдел Лувра, выпускающий сейчас какие-то произведения искусства. Они делают оттиски от хранящихся в их коллекции медных пластин. При этом да, пишут, пластины в процессе потихонечку стираются. Но аргументация у них примерно такая же, как была у меня: а зачем ещё искусство нужно, если не для того, чтобы жить здесь и сейчас? При этом я понимаю и обратную точку зрения: зачем ещё хранилища / музеи нужны, если не для того, чтобы сохранить для будущего? То есть, это не «окончательный аргумент в споре», а просто ещё один союзник в разговоре, в чём именно состоит роль Лувра.

no subject

no subject

no subject

И на чём в итоге остановились? Вот эта версия, которую они делают - она чему соответствует?

no subject

Парадокс корабля Тесея per se🤭

no subject

no subject

no subject

no subject

Я слышала, что по поводу замков возникают подобные обсуждения — кто-то считает, что руины трогать нельзя, кто-то — а давайте на их основе построим копию того, что когда-то тут было. Кажется, Виолле-ле-Дюка попрекали, что он понастроил Каркассон.

no subject

no subject

Читать книжку Сванте Пэабо; судя по тексту он мудак редкостный - но по фактам все очень интересно. Как изменились раскопки - из проверки костей "на язык" дошли до стерильного раскопа со сбором земли на экстракцию ДНК. Там же данные о культуре - разбор ДНК цветочной пыльцы около тела.

no subject

Безусловно! Я так понимаю, когда археологам попадается «слоеный пирог» из разных веков, приходится принимать стратегическое решение — до какого века копать, когда следует остановиться (вдруг там дальше ничего интересного нет) или вообще лучше не трогать до лучших времён. :-)

no subject

no subject

no subject

Собственно, такие вот картинки, как Света приводит, они же не от балды появляются. Это реальные историки исследуют реальные соборы, находят там какие-то следы от краски, понимают, что именно за пигменты использовали - ну и потом уже только раскрашивают в фотошопе. В Лувре куча статуй, подписанных, что на них найдены следы краски, с описанием, какая именно краска где найдена - и только на основании этой информации они раскрашивают модели.

no subject

Для собора, скорее, была бы охра - примерно такая

https://asmaabeshir2.files.wordpress.com/2013/04/pigment.jpeg

ну... я бы сказал на картинке ярче.

Там еще есть зеленый, но я не знаю точно; малахит - но он фроде неводостойкий?...

Как-то тут попал на стенд "краски 18 века" - пряжи/ткани окрашенные растительным пигментом того времени. Ну как вам сказать... Тускло, Фото где-то валялось даже.

no subject

Средневековье оно, ведь, долгое — тысяча лет как-никак. Палитра и стойкость красителей в X-XI вв. гораздо беднее и хуже, чем в XIV-XV вв., что логично. Нотр-Дам выглядел так, как на картинке, при Карле Мудром (XIV в.), т.е. в период позднего Средневековья. К этому времени мастера уже многому научились. Впрочем... на картинке без фотошопа не обошлось, так что, думается, яркости полиграфисты прибавили для пущего эффекта. 😄

Более предметно и детально виды красителей обсудить я не смогу — знаний не хватает. Обычно в книжках ограничиваются общими фразами типа «сначала не умели делать такие-то оттенки, а через сто лет научились». :-)

no subject

В этом смысле мало что изменилось, можно вспомнить обсуждения советских спальных районов.

Но таки речь чуточку о другом - пигменты для живописи, которые обычно обсуждают, это не пигменты для покраски стен (и интересно, где тут будут сидеть фрески) . Хотя бы потому, что разный расход. А как пишут (и я вполне верю) что хорошие краски везли сильно издалека и продавали сильно задорого.

Витражи тут опять технологически совсем другие, кстати

Но в общем да, думаю мы друг друга поняли полностью; просто у вас более исторический подход, а у меня физ-хим.

no subject

По ссылке ниже несколько фотографий. Странно, конечно, они смотрятся. В белом цвете, как по мне, более элегантно. Хотела найти более полную статью, но пока попалась только эта: https://clck.ru/SoPdh

no subject

no subject

А с витражами, как я читала, было так: сначала научились делать синие и красные оттенки, потом зелёные, пурпурные и лишь с XIV в. желто-буро-палевые.

no subject

no subject

no subject

no subject

(no subject)

(Anonymous) - 2021-01-16 14:47 (UTC) - Expand(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject